日本トイザらス株式会社の調査によると、日本人の98.6%が自転車に乗れるそうです。

そして同じ調査で、自転車に乗れるようになった平均年齢は4.9歳。

二輪で走る自転車に乗るのは難しく、ほとんどの日本人は小さな頃から自転車に乗る練習をします。

バランスが必要なのに、一度乗れてしまうと怖くないという不思議な乗り物です。

もちろん、バランスを崩して転倒することは誰にでもあり得ることです。

ちょっとしたことで「こけちゃった!」っていう経験は誰にでもあるでしょう。

それにしても、なんでわざわざバランスの難しい乗り物を開発したのでしょう?

今回は、自転車の発明や、進化の過程についてまとめました。

自転車って楽しいけど、確かに危ない面もあるよね・・・

転倒したらケガする確率が高いから気を付けないとね!今日は自転車の歴史についてお話しするよ!

目次

車輪はいつからあるのか?

そもそも車輪っていつからあるのでしょうか?

実は、車輪というモノ自体は、紀元前3500年頃の古代メソポタミアのシュメール人がすでに使用していた、と考えられています。

今からなんと5000年以上も前ですね。

車輪自体はそんなに昔からあるのに、その車輪を縦に二つ並べて走るという発想はなかなかできませんでした。

確かに「二輪車」という乗り物を見たことがない人が、わざわざ作ろうって思わない気もしますよね。

どう考えてもバランスとるの難しいので・・・

もちろん、車輪を横に二つ並べること自体は古くからありました。

リヤカーみたいなつですよね。

というわけで話は、5000年後に飛びます。

車輪てそんなに昔からあるの?

実際に出土もしているから大きくは違わないはずだよ

自転車の誕生「ドライジーネ」

自転車の歴史が生まれる

さあ一気に時代が変わり、1817年です。

結構最近ですよね。

この年、ドイツのカール・フォン・ドライス男爵が「ドライジーネ」と呼ばれるものを発明します。

ドライジーネは、現在、二輪自転車の起源と言われています。

まず、二つの車輪が縦に並んでいます。

そして、手に持っているのは、向きを変えるためのハンドル。

全体的には現代の自転車に似ていますね。

あれ??

ペダルがない!!

そうなんです、ドライジーネは車輪が縦についているだけで、またがって地面を蹴って走るのです。

最近、自転車に乗る前の子供たちが乗っている「ストライダー」とほぼ同じですね。

なぜ思いついた?

なぜ5000年以上誰も考えてこなかったようなことを思いついたのでしょう?

実は、ドライス男爵がドライジーネにたどり着いた理由までは分かっていません。

ただ、1815年に起きたインドネシアのタンボラ山が大噴火したそうです。

その時、世界的な異常気象が起きました。

遠く離れたヨーロッパでもその影響を受けました。

作物が育たず、馬が大量に死んだそうです。

当時、馬車はヨーロッパの主要な移動手段。

馬がいないと馬車を利用できない・・・

そこでドライス男爵は考えたのです。

「馬なし馬車を作ればいいんだ!!」

しかし、この馬なし四輪馬車のアイデアは画期的なものとは言えず、特許申請が却下されました。

ドライス男爵はその後にドライジーネを発明したので、この時に「画期的ではない」と言われたことが悔しかったのかもしれません。

ドライス男爵は1818年、無事にドライジーネの特許を取得します。

ドライジーネの能力

ドライジーネのスピードは相当早く、ドライス男爵は4時間で50キロを走破したそうです。

ただ、どう考えても乗る人によると思うので、ドライジーネが速いというか、ドライス男爵のキック力がすごかったような気がします。

ドライス男爵はまだ30代前半と若かったですから。

いずれにしても、ドライス男爵がドライジーネに乗った記録が残っています。

その他、パリで取得したドライジーネの特許の記録が今も残っているのです。

よって、ドライジーネは確かに存在し、現在わかっている中で最古の自転車と言えるでしょう。

4時間で50キロって相当早いよね?

すごいキック力だ!でもドライス男爵の功績は何よりもこの車輪の並びの乗り物を作ったことだろう!

ペダルつけちゃえ!「ベロシペード」

ドライジーネは自転車の起源であって、現代の自転車にはまだ到達しません。

なんせ、地面を蹴ってますから。

さぁ次は自転車にペダルをつけたヒーローです。

きっかけはドライジーネ

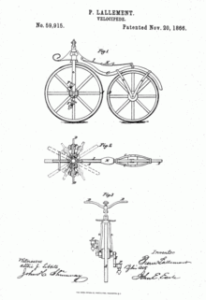

ペダルを最初につけたのは、1861年フランスのミショー親子が発明した「ベロシペード」です。

ミショー親子はパリで馬車や乳母車を製造していました。

ある日、ミショー親子のもとに故障したドライジーネが持ち込まれます。

ミショー親子はそれを修理し、前輪にクランク式のペダルを付けて、ペダルをこぐと車輪が回るようにしたのです。

そう、自転車は前輪駆動からのスタートなのです。

ベロシペードの欠点

ペダルをつけた画期的なベロシペード。

しかし、欠点がありました。

めちゃくちゃ乗り心地が悪いんです。

このころはまだゴム製のタイヤがありませんから、鉄のタイヤ。

しかも、今みたいに座るところにバネもありません。

つまり、道路を走って地面から伝わる衝撃を全く吸収することができないのです。

結果、ついたあだ名が「骨ゆすり機(ボーン・シェイカー)」

しかもフレームから何から鉄でできているので重量も30㎏ぐらいありました。

なかなかのものです・・・

それでも歴史に名を残す

しかし、ペダルを装着したベロシペードは徐々に人気を得て販売を伸ばします。

現在も「ベロ」という言葉には「自転車」という意味があるほどです。

日本にもある自転車タクシーのことを「ベロタクシー」といいますよね。

ベロシペードは日本にも輸入されました。

このベロシペードを真似して、日本各地の鍛冶職人が自転車をつくり、国産ミショー型自転車が発売されたのです。

ペダルがついたね!あとはチェーンが足りないかんじか・・・

ふふふ・・・ここでちょっと方向性が変わるんだ!

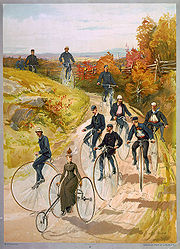

前輪大きくしちゃえ!「ペニー・ファージング型」

さぁここから少し現代の自転車の姿からは遠ざかります。

基本的な設計はベロシペードと同じです。

前輪に直接ペダルをつけ、ペダルをこいで走る。

ただですね・・・

前輪がやたら大きくなるんです。

スピードを求めて

1869年、フランスの発明家ウジェーヌ・マイヤーが発明します。

その名も「ペニー・ファージング型」

見たことありますよね??

前輪が大きく、後輪が小さいため、イギリスのペニー硬貨とファージング硬貨に見立てて名づけられました。

日本でいうところの500円玉と一円玉みたいなんもんでしょうか。

なぜこんなにタイヤをデカくするのか・・・

その方が速いからに決まっているだろう!

ペニー・ファージング型は速力の追及に全振りしたのです。

その結果、現代のスポーツバイクと比べても遜色ないスピードを発揮したのです。

危ない乗り物

速度を追求した結果、安全性を失いました。

とにかく危ないんです。

そもそも椅子が高すぎるので、乗り降りからして危ない。

足は地面に全く届かない。

スピードに乗っていなければバランスが非常に取りにくい。

そもそも不安定なので、走っていても少しの段差で転倒する。

ブレーキをかけると、重心が高いのでつんのめって体だけ前方に飛んでしまう。

下り坂ではペダルが高速で回り、止まることが困難なので、そもそも押して歩く方がいい。

こけた場合は高い位置から体が地面にたたきつけられる・・・

確かに、この形の自転車自体を知っている人は多いと思いますが、乗れる気はあんまりしないですよね・・・

自転車の転機

こんなに危ないペニー・ファージング型。

しかしながら、自転車に大きな進歩をもたらしたことも事実です。

スピードを追求するため、今まで鉄で作られていた部品の一部に細いワイヤーが使われました。

さらにゴムタイヤ(ただし空気は入れない)を採用。

他にも、後の自転車の進歩に欠かせない技術が使われました。

さらにサイクリングクラブの設立や積極的なレースの開催など、自転車文化の発展にも大きく寄与したのです。

見ただけで乗るの難しそうって思うよ

この自転車は趣味やスポーツという意味合いが強かったからね

ついに後輪駆動に

ペニー・ファージング型で形は少し遠ざかりました。

しかし、自転車を趣味の乗り物から、生活のための手段にする動きが出てきます。

ビシクレッタ

ここまで長かったですがようやくたどり着きます。

チェーンを用いた待望の後輪駆動の自転車です。

1879年に製作された「ビシクレッタ」

現在の英語の「Bicycle」の語源になったものです。

ペダルが前輪ではなく、前輪と後輪の間につけられ、チェーンで後輪を動かします。

そのため、座席の位置が低くなり、乗る人の足が地面に届き、安全性が高くなります。

相変わらずまだ前輪は大きいままですが、安定感が増しました。

ローバー型安全自転車

1885年、ジョン・ケンプ・スターレーが開発した、「ローバー型安全自転車」

これはチェーンによる後輪駆動で、かつ前輪と後輪が同じ大きさ。

スピードがでるペニー・ファージング型とは違い、用途は日常生活です。

さらに、ハンドルが前輪の真上ではなく、乗り手のほうに斜めに伸びることにより、快適なハンドル操作を実現しました。

こうして現代の自転車の形とほぼ同じものができたのです。

しかし、ドライジーネが世に出てから、わずか70年。

この短期間でこんなに進化し、形を変えたというのもすごいですよね。

ちなみにローバーという名前でピンときた方もいると思いますが、後の自動車メーカー「ローバー自動車」です。

ほとんど今の自転車と同じ形!ここから100年以上形は維持されているんだね!

ドライス男爵がきっかけを作ってからは、一気に改良がすすんだと言えるね!

最後に

いかがでしたか?

あまり知られていない自転車の歴史。

実は蒸気機関を用いた自動車が作られたのは1769年。

自動車よりも自転車のほうが新しいんです。

結構意外ですよね。

ローバー型安全自転車のあとは、

ダンロップが開発したゴムタイヤ(空気入り)

自転車に変速機がついたり

折り畳み式ができたり

モーターアシストがついたり

少しずつですが、さらに進化してきています。

気軽に自転車は自動車やバイクとは違う魅力がありあますよね。

皆さんも自転車に乗るときは転倒や事故でケガしないように安全運転でお願いします!